日本のヨウ素の歴史

これは2020年3月にヨウ素学会特別会員の藤野隆氏より寄稿されたもので、主としてヨウ素産業の視点から、日本のヨウ素の歴史が簡単にまとめられています。

日本のヨウ素の黎明期、ヨウ素事業の発展期、かん水ヨウ素への転換、ヨウ素の用途の変遷の4つの枠組みで構成されています。また、最後のヨウ素の用途の変遷については、テーマの性質上、範囲を国内に限定せずに世界に拡げて記載しています。

※なお、ページ内の画像をクリックすると拡大します。

1.はじめに

日本のヨウ素の歴史は、1811年のフランスでの発見の30年程後から始まっている。原料(当初は海藻、今は「かん水」と呼ばれる地下から採れる古代海水)の採取から、殺菌・消毒剤、各種医薬、工業原料等々の最終製品の生産まで、長期にわたり深く関わって来た国の一つが日本である。一般に地下資源が乏しいと言われる日本だが、ヨウ素については世界一の埋蔵量を誇っている。今後のヨウ素に対する更なる取り組みが、世界の科学と産業の発展に寄与して行くことを願わずにはいられない。日本のヨウ素の歴史を振り返る本稿が、関係する方々への参考になれば幸いである。

2-1 日本のヨウ素の黎明期 ― 江戸時代

日本でのヨウ素の登場は、1842年(天保13年)の長崎への輸入である(1)。未だ鎖国をしていた中で、1811年のフランスでのヨウ素の発見から、たかだか30年余りで日本に伝播していることになる。

この頃には、薬としてのヨウ素がヨーロッパでは広く知られるところとなっており、その状況の中で日本での唯一の西欧との窓口であった長崎に伝えられたと考えられる。

そして、1846年、江戸の医師、島立甫(しま りゅうほ)が、ヨウ素の抽出に成功した、と日本最初の化学書と言われる「舎密開宗」の外編巻一(2)に書かれている。言わば、国産ヨウ素の先駆けということであろうか。

こうした状況下、1840年代末から1850年代半ば(嘉永年間)にかけて、早くも中間材料である海藻灰を今の三重県のあたりから横浜に持ち込む者がいたという。「各府縣重要商品調査報告」(3)には、「海草ヲ以テ薬品ヲ製シ得ラルルコトヲ聞キ沃度原料タル荒布(アラメ)、梶布(カジメ)ヲ焼テ灰トナシ横濱ニ輸送シタルモノアリ」とある。

興味深いところでは、1857年(安政4年)頃に福沢諭吉が緒方洪庵の主宰する大阪の適塾で、ヨウ素の抽出にトライしている。福翁自伝(4)を見ると、「ヨジュム(ヨウ素のこと)を作ってみようではないかと、いろいろ書籍を取り調べ、天満の八百屋市に行って、コンブ、アラメのような海草類を買ってきて、それをほうろくでいって、どういうふうにすればできるというので、まっくろになってやったけれども、これはとうとうできない」と書かれている。結局は失敗だったようだが、当時の外国の医学・薬学・化学への強烈な好奇心が垣間見えるエピソードである。

ここで、そのころの一般的なヨウ素の製法について説明しておくと、アラメ、カジメ等の褐藻類の海藻を乾燥後、蒸し焼きにして海藻灰を作り、これを温水で浸出し、濃縮後、冷却して、硫酸、二酸化マンガン等の酸化剤を加え、ヨウ素を遊離させる、というものである。

もともと、フランスでヨウ素が発見されたのも、海藻灰から火薬の原料となる塩化カリウム等を取り出す際に、硫酸を加え過ぎたところ、ヨウ素の結晶を得た、というのが起源のようである(5)。

その後も着実に日本でのヨウ素への取り組みは進み、幕府の御典医、伊東玄朴が、1861年(文久元年)、江戸の幕府内二の丸製薬所でヨウ化鉄などを製造している。当時、オランダから様々な薬が入って来ていたが、何とか国産化しようという機運があり、そうしたことも背景に伊東が幕府に対し製造願いを再三提出し、許可されたことによるものである(6)。因みに伊東玄朴は徳川家茂、皇女和宮の診察などにも与かっていた者である。

2-2 日本のヨウ素の黎明期 ― 明治維新を経て20世紀初頭へ

明治維新頃になると年次不詳ながら、次第に事業としてヨウ素を製造しようとする者が出てくる。「薬業50年史」(7)には「六花堂清助という男が江戸辯慶橋に工場を建てて沃度と昇コウ水(塩化水銀液)を製造した」との記載がある。

また、明治初年頃に、千葉・館山の海岸に滞在したフランス人が土地の漁民にヨウ素を製造することを伝えている(8)とされ、原材料たる海藻からヨウ素成分の入った材料(海藻灰)を採りだす産業が各地で起こり始める様子が伺われる。

北海道では初めに釧路のあたりでヨウ素製造への取り組みが見られる。「北海道に於ける沃度及び塩化加里製造に関する調査」(9)には、「明治6~7年頃、鹿島萬平なるもの技術者を派遣し、釧路國厚岸郡濱中に於て之を試製せしめたるをもつて嚆矢となすと云う」と書かれている。そして更に、1879年頃(明治12年頃)鹿島萬平は厚岸にて製造を試みるが収支が合わず取りやめている、旨が記載されている。

また、この調査文書には、1880年(明治13年)、政府機関たる開拓使が、「後志國高島郡祝津(小樽のあたり)に於て昆布96石4斗(約17kl )を採り沃度44斤半(約27kg )を製せしが是亦一時の試験に過ぎざりき、」との記載がある。同書によれば、海藻類が豊富に採れる北海道ではその後もヨウ素生産への取り組みが続き、1887年頃(明治20年頃)には、釧路地方で海藻灰を作り、これを函館及び東京に運び、母液(海藻灰からの抽出液)にして売るものもいたようである。更に、1891年頃(明治24年頃)には全道に数か所の製造場が出来たとされている。

北海道で多数の取り組みがなされている理由は、材料としての海藻が豊富であったということもさることながら、国家機関である北海道開拓使による督励策があった。北海道開拓使は1869年(明治2年)に設立されたが、必須産品の輸入削減・輸出振興商品の開発が一つの大きなテーマであり、そのような基本政策に沿って、塩蔵品、缶詰、燻製品、肝油、沃度等の製造や試験生産が道内各所で行われていた。

三重県のあたりでも、ヨウ素生産の萌芽が見られる。「水産研究誌第7巻」(10)によれば、1884年(明治17年)、志摩郡の岡本政吉、山本作兵衛が玉川泰三なるものから海藻からのヨウ素製造の口授を受けヨウ素の製造を試みた、とされる。1888年(明治21年)には沃度製造所が設置されるが、周囲の理解不足もあり、資金繰りには苦労したと言われている。

各地でヨウ素製造への取り組みが行われる中で、事業としての成功という意味では、1887年、東京で、加瀬忠治郎が深川入船町に加瀬沃度製造所を建設したのが始まりのようである。

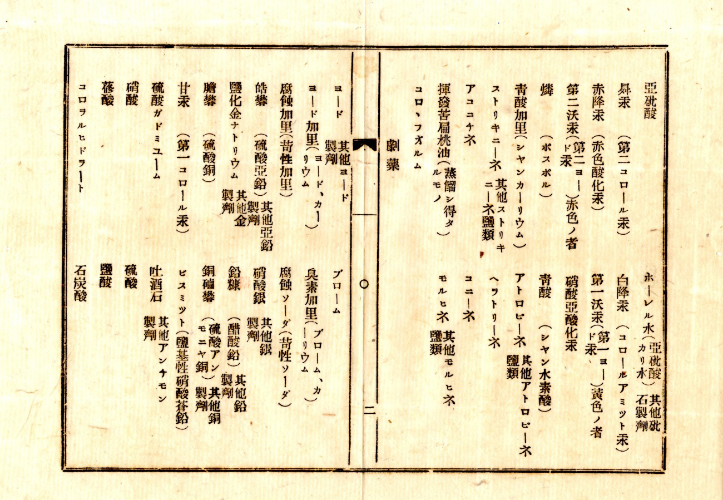

一方、ヨウ素の国内製造が緒につく頃、1877年(明治10年)には、ヨウ素を含む様々な薬品の日本への到来に対応して、右大臣岩倉具視の名のもとに明治政府が毒物劇物取扱規則(写真1)を制定している。この規則は現在にもつながる歴史的なものである。その後に公布される日本薬局方にも最初からヨウ素・ヨウ素化合物・ヨウ素製剤等が収載されており(11)、ヨウ素を取り扱う体制も早い時期から整備された。

写真1:見開き中央に「劇薬」の文字があり、その左側に、「ヨード、ヨード加里」の記載がある。 (明治10年2月に山形県令?県知事?より岩倉具視の名前で布告された通知。具体的通知は、各県知事が行ったものと思われる。) [ヨウ素学会 蔵]

ヨウ素をアルコールに溶かして作る消毒・殺菌薬であるヨードチンキがこの時代の代表的なヨウ素のアプリケーションであるが、1870年代後半(明治10年代前半)には日本国内での製造が始まっている。

このような状況下、ヨウ素製造事業の拡大は続き、1890年には、大阪道修町の武田長兵衛、田辺五兵衛、塩野義三郎(現 武田薬品工業株式会社、田辺三菱製薬株式会社、塩野義製薬株式会社の、当時の経営者)が廣業舎を設立、ヨウ素製造を開始している。廣業舎はその後、廣業合資会社と改称され、三重県の志摩地域で海藻・海藻灰を買い付け、それをもとにヨウ素を作っていたようである(12)。

1892年には、水産工藝沃度製造新書(13)という製造の解説書が発行され、様々な地域でヨウ素生産が盛んになるきっかけとなったようだ。

1893年には、東京では棚橋寅五郎がヨウ化カリウム製造法の特許を取得、同年に麻布沃

硝合資会社を設立した。神奈川では大日本製薬合資会社の技師の村田春齢から勧められ1888年からヨウ素の製造を始めていた鈴木家が、やはり1893年、神奈川県の葉山に鈴木製薬所(現 味の素株式会社)の看板を掲げている。そして同年に、当時大きな薬種問屋であった友田嘉兵衛も大阪実業合資会社を設立し、ヨウ素事業に取り組み始めた。

こうして、1894年(明治27年)、日清戦争の頃には、日本国内の生産が充実し、ヨウ素はほとんど輸入しなくてもよい状態となった。

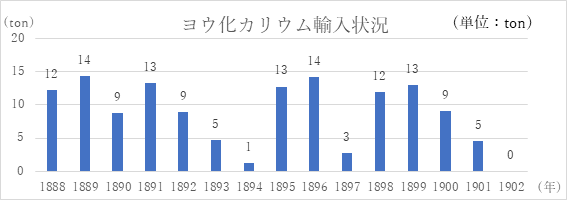

しかし、このような中、1896年、台頭してきた日本のヨウ素事業者を潰そうと、イギリス、ドイツ、チリなどの国々のヨウ素企業が連合して、強烈な安値攻勢を始めた。商売をつなぐ日本国内の商社も国内派、外国派と別れて対抗することとなった。価格は一時は半値まで下がるような状況で、海外の企業団は日本全国のヨウ素事業を買収しようとしたが、このためには、北海道から九州まで散在している小事業者を一つ一つ当たらねばならず、且つ、日本の事業者はヨウ素が安くなるとぱったり生産を止めてしまい、高くなると生産を再開し舶来品よりも安く売るような有様で、海外勢による買収の動きは失敗し(7)、1902年(明治35年)以降は、最終的にヨウ素は殆んど輸入されなくなる(グラフ1)。

グラフ1:「化学工業全書 第1冊(14)」より。

尚、当時の輸入統計は、ヨウ素そのものではなく、ヨウ化カリウムについてのデータを記録している。医薬、消毒・殺菌剤用途として、水に溶け、取り扱い易いヨウ化カリウムの形で、ヨウ素が主に輸入されていたことが推定される。

ただ、このような激しい競争でヨウ素価格が乱れる中で、麻布沃硝合資会社がヨウ素製品の製造を中止、1904年に、鈴木家の鈴木三郎助に譲渡される。

一方で、1901年には、後にヨウ素事業の一翼を担うことになる森矗昶が池平粗製沃度工場に見習いに出たり、1903年の大阪での第5回勧業博覧会で日本全国からヨウ素が多数出品されるなど、ヨウ素を取り巻く事業のその後の発展を予想させる動きが進んで行く。

3-1 ヨウ素事業の発展期 ― 戦争による好況

日露戦争、第一次世界大戦は、消毒・殺菌薬としてのヨウ素と、ヨウ素の併産品であり火薬原料となる塩化カリウム等の需要を拡大させ(当時の火薬の主原料であった硝酸カリウムは、塩化カリウムと硝酸ナトリウムを反応させることで作っていた)、ヨウ素事業の発展をもたらすこととなった。

3-2 ヨウ素事業の発展期 ― 日露戦争後の業界再編

1906年、鈴木家の鈴木三郎助が千葉の館山に安房沃度製造所を、また三重にも製造会社を設立している(15)。神奈川、千葉、三重と、ヨウ素の主要産地に着実に関与する姿勢から、鈴木三郎助のヨウ素にかける情熱が伺われる。

一方で、同じ1906年には日露戦争後の一時的なヨウ素不況への対応のため、東京に関東沃度同業組合が結成されるが、これはさしたる成果もなく解体されることになる。同じ趣旨で作られた三重の三重県沃度組合は、後に三重沃度製造株式会社に発展する。またこの時期、ヨウ素とその関連製品を扱う企業として、加瀬忠次郎、棚橋寅五郎、鈴木三郎助が合同して日本化学工業株式会社を設立している(1907年)。黎明期のヨウ素の主要3生産者が合同したわけである(但しこの時、日本化学工業には、鈴木家の工場は麻布工場だけ入り葉山工場は入らず、後者は鈴木製薬所としての独自の展開をすることになる)。

1908年には森矗昶が総房水産株式会社を設立する。この会社は、鈴木三郎助の安房沃度製造所と激しく競争するが、鈴木三郎助はあえて決戦を避け、総房水産に安房沃度工場を吸収合併させ、千葉では総房水産が支配的な存在の会社となる。

その後三重でも、1912年、三重県沃度組合は解体され、石原圓吉が中心となって三重沃度製造株式会社が設立される。これにより三重でも有力な一社が主体となった事業展開がなされることになる。

3-3 ヨウ素事業の発展期 ― 副産物の塩の専売制度の関与

日露戦争の頃からの日本のヨウ素業界には、一つの特徴的な変化がある。それは、当時主流であった製法、すなわち海藻灰の抽出液を蒸留窯で濃縮・冷却して析出する塩化物を取り除く方法の副産物としての食塩に、専売制度が始まったことである。このきっかけは日露戦争の戦費確保のためと言われているが、ヨウ素業界にも少なからぬ影響を与えた。具体的には、大蔵省専売局が食塩製造業者の経営の安定と当局側の管理のやり易さを求めて、ヨウ素業界の事業者の合同を促したことであった。

日本化学工業の成立は、大蔵省専売局の仲介によるものとも言われているし、総房水産も、専売局のこのような考えを背景とし、森矗昶が自己の工場を無償提供するという条件を示して同業者の意見をまとめて出来た会社であった(16)。

原料の海藻(カジメ、アラメなど)を採ったり、それを乾燥したりするのは漁民の貴重な収入源ともなっていた(写真2)。しかし、このことは、漁民の他の漁労仕事との兼ね合いや繁忙状況によって採取量が左右されるきらいもあり、原料調達の安定性を阻害する要因ともなっていた。

写真2:海藻を採取・乾燥させる様子[図解化学工業 (17)]より

右側の写真が採取。左側が浜での乾燥。

3-4 ヨウ素事業の発展期 ― 第一次世界大戦のインパクト

こうした中、ヨウ素製造事業者としてのヨウ素業界は、上述の通り、日本化学工業、鈴木製薬所、総房水産、三重沃度製造、等が主体の体制となった。一方で、当初は活発な活動をしていた北海道のヨウ素事業の発展は、必ずしも順調ではなかった。

有力な会社群に業界がまとまって行く中で、1914年(大正3年)、第一次世界大戦が始まってしばらくすると、ヨーロッパの供給減などにより、既に輸出産業になっていた日本のヨウ素業界は活況を呈することになる。

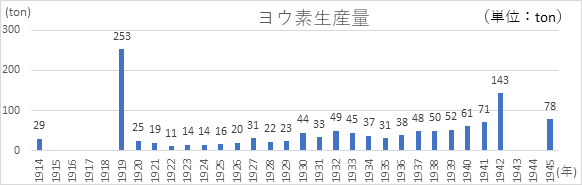

1914年の日本のヨウ素生産量は年間29トンであったが、第一次世界大戦終了後の1919年(大正8年)には253トンになる。

しかしながら、この戦争後の反動不況は大きかった。海外からの安値攻勢には凄まじいものがあり、1922年(大正11年)には、日本の生産は11トンまで落ち込んでいる。

このような中、森矗昶の総房水産は非常な経営危機に直面し、1919年、鈴木三郎助の電気化学工業会社であった東信電気株式会社に合併されることとなった。森矗昶は東信電気の水産部長、後に発電所建設部長となった。彼はその後、千葉のヨウ素工場等の譲渡を受けて、1926年、日本沃度株式会社(現 昭和電工株式会社)を設立し、再びヨウ素事業に注力し、当時のソ連への大量輸出契約をまとめたり、樺太沃度合資会社、朝鮮沃度株式会社を設立するなどヨウ素事業を拡張した。当初は、半期ごとの業績も順調に伸びていったが、それは長く続くことはなく、1927年の昭和の金融恐慌後の不況で大幅な減益となり減資を余儀なくされる状況となった。

3-5 ヨウ素事業の発展期 - 業界の苦難と第二次世界大戦に際しての増産

こうした中、森矗昶は、肥料等の電気化学工業へと比重を移して行き、事業は後の昭和電工の姿へと変化して行くこととなった。

また、鈴木三郎助の方も、ヨウ素中心の事業から、次第に「味の素」の事業に集中していくことになる。

日本化学工業は、鈴木三郎助が設立数年後にして手を引いており、加瀬忠次郎も明治末に亡くなっているので、経営の中心は棚橋寅五郎であったが、彼の興味の主体は他の無機薬品分野に移って行った。

そんな中でも、三重県では、海運会社を経営していた伊勢の資本家により、1927年に伊勢沃度工場(後の伊勢化学工業株式会社)が新たに創業され、日本沃度も伊勢志摩に工場を作る。

しかし不況の流れには抗しがたく、1929年の世界恐慌は、日本のヨウ素事業に更なる衝撃を与える。上述の三重県も、県内のヨウ素生産量は1932年頃から急速に減り始め、一時は隆盛を誇った三重沃度製造や新興の伊勢沃度工場を含む県内全工場が、1935年には休業状態となった。ただ、三重県薬業史には、「専売法による塩の管理と抵触を生じ、当局の制限が加えられ、営業に影響があった」旨の記載(18)があり、不況に加えて、制度的な障害があったことも推察される。

こうして、第一次世界大戦後の不況から一旦は復活するかに見えた生産も、1935年(昭和10年)には31トンまで落ち込むこととなった。その後は、第二次世界大戦を迎える状況の中で再び漸増して行き、戦争に突入して改めてピークを迎える。

総じて、日本のヨウ素産業が主として海藻からのヨウ素として発展した明治末から昭和20年(終戦)の時代を総括すると、日露戦争頃に事業として確立し、第一次世界大戦時に大きく発展するが、戦後不況と海外からの安値攻勢で生産は激減、一旦はやや持ち直すものの、昭和の金融恐慌、世界恐慌で低迷を余儀なくされ、第二次世界大戦の勃発で漸く増産が進む、というようなピークと低迷期の差の激しい時期であった(グラフ2)。

グラフ2:「工場統計表(19)」より

(データの欠落は統計調査が実施されなかった為)

4-1 かん水ヨウ素への転換 - 海藻以外からのヨウ素生産の歴史

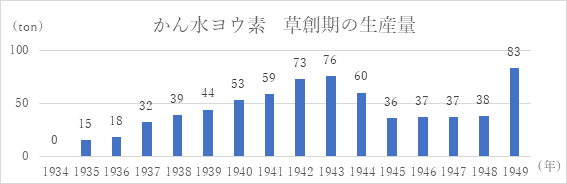

ヨウ素発見以来、日本では海藻からのヨウ生産が唯一の方法であったが、1934年、天然ガスかん水(地下から天然ガスと一緒に出る古代海水)からのヨウ素生産が千葉県にて始まる。

海藻以外からのヨウ素生産の歴史は意外に古い。1862年には、インドネシア・ジャワ島東部の油田かん水(地下から石油と一緒に出る古代海水)中に多量のヨウ素が含まれていることが紹介された。その後、濃縮脱塩後の母液等をヨーロッパに輸送するようになり、1911年からは現地にてヨウ化銅の形でヨウ素を生産するようになった。また、1868年、チリでは硝石の副産物としてヨウ素の輸出が始まっている(20)。 1924年にはソ連で、かん水からのヨウ素の生産が開始されている(21)。また、1927年、イタリアで鉱泉成分からのヨウ素抽出がスタートする。さらに、1928年にはアメリカでもかん水からのヨウ素生産工場が建設される(22)。

4-2 かん水ヨウ素への転換 - 千葉での展開

各国で海藻以外のソースからのヨウ素生産が続々と進む状況下、三笠商会(後の相生工業、現 株式会社合同資源)は、1934年、千葉県夷隅郡上瀑に天然ガスかん水を用いたヨウ素工場を建設する(23)。さらに、1938年には、天然瓦斯化学工業株式会社(現 関東天然瓦斯開発株式会社)も千葉県茂原市にてヨウ素工場を建設(24)、1939年には日宝化学工業株式会社(現 日宝化学株式会社)が千葉県夷隅郡にヨウ素工場を建設(25)、1940年には日本天然瓦斯興業株式会社(現 日本天然ガス株式会社)の同一系統会社である「日本鹹水工業研究所」が千葉県関村にてヨウ素生産を始めた(26)。

かん水からのヨウ素生産は、海藻からの生産に較べて、原材料供給の安定性があり(海藻の調達量の多寡に左右されない)、製造工程上の生産性が良いことから、このように第二次世界大戦前から戦中にかけて、天然ガスかん水の豊富な房総地区で天然ガス・ヨウ素を製造する会社が相次いで操業を始める。

三重県を根拠地としていた伊勢沃度工場(現 伊勢化学工業)も、戦後すぐに三重県に海藻ヨウ素の第二工場を建設するが、殆ど操業せずして、1949年、生産拠点を千葉県に移す決断をする。

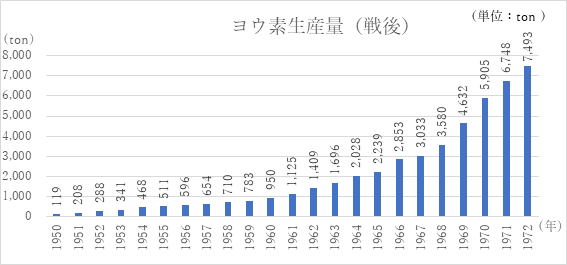

こうして、かん水ヨウ素の生産は増加して行き、第二次世界大戦中と戦後の混乱期に減少したものの、1949年には完全に復活し、その後の順調な発展につながっていく(グラフ3)。一方、海藻ヨウ素の方は、1950年(昭和25年)頃を以て終わりを告げる。

グラフ3:「米国地質調査所」データより。

4-3 かん水ヨウ素への転換 - 天然ガス工業の発展と製法の革新

かん水ヨウ素の時代になり、ヨウ素の製法も、様々に開発された。銅法、でんぷん吸着法、活性炭吸着法、溶媒抽出法、等々である。

特に、銅法、でんぷん吸着法は企業と大学や理化学研究所により産学連携のような形で開発されており、アカデミアとビジネスの協働の先駆のようなものであった。かん水の中に100ppm程度という極めて薄い濃度でしか溶けていないヨウ素をリーズナブルなコストで取りだすには、それなりの叡智を集めることが必要だったとも考えられる。

戦後の1960年代頃までの時期は化学工業において天然ガスを原燃料に使うのが盛んになってきた時であった。高い需要のある天然ガスに支えられ、併産品のヨウ素が大量に生産される環境が整うこととなる。このような中、1工場あたりの生産量が、月産数トンだったレベルから、一桁上の月産数十トン以上のレベルに転換していくのは必然であった。そのような中で、1928年に米国のDow Chemical Corp.の関係会社で開発されていたブローアウト法に光が当たることとなった。この方法は、原理的には大量生産に適した方法であった。すなわち、ヨウ素の昇華する性質を利用したもので、かん水に酸化剤を加えヨウ素を遊離させて空気と接触させ、気化したヨウ素ガスをヨウ化物イオンに還元し、濃縮するものである。「ヨウ素が遊離したかん水と空気の接触によるヨウ素の昇華」のプロセスがブローアウトという言葉の由縁とおもわれる。しかし、実機上は何故か理論通りの効率がなかなか出せなかったようである。

但し、この方法は、海水からの臭素の採取の方法としては、工業的にも早くから軌道に乗り、1934年にDow Chemical Corp.が実用化した。日本でも1941年に東洋曹達株式会社(現 東ソー株式会社)が軍の命令を受けて逸早く取り入れて大規模生産に進んだ他、三菱化成工業株式会社牧山工場(現AGC株式会社)、三井化学工業株式会社大牟田工場等、いくつかの会社でも採用されたが、当時の臭素の主たる用途が軍用航空機用ガソリンのアンチノッキング剤だったため、終戦とともに休止を余儀なくされた経緯がある(27 )。

日本でのかん水ヨウ素生産へのブローアウト法の本格的なトライは、1952年(昭和27年)であった。一つは大多喜瓦斯株式会社(現 関東天然瓦斯開発)によるものであり、もう一つは、日本天然瓦斯興業(現 日本天然ガス)によるものであった。但し、両社の社史(24)(26)によれば、いずれも小規模ないしは、実験段階にとどまっていたとされる。

このような状況下、1960年、旭硝子株式会社(現 AGC)が伊勢化学工業に資本参加する。これを機に、臭素をブローアウト法で海水から取り出す知見を持っていた旭硝子と伊勢化学工業とが協働しての開発が行われる。臭素でのプロセスを熟知した者がこの開発の主担当となり、メカニズムを化学工学的に緻密に検討した後、1961年、ヨウ素製造へのブローアウト法の本格的採用に踏み切った(写真3)。

写真3:大洋化学白里工場

(現 伊勢化学工業白里工場)に設置されたパイロットプラント。

高さ9m程度の小型設備であった。

[AGC株式会社 提供]

1964年には、日宝興発株式会社(現 日宝化学)もテストプラントを設置(25)、その後実用化し、1973年には合同資源でも採用された(23)。更に海外の会社でも次々に展開されるに及び、ブローアウト法は業界の主要なヨウ素生産法として位置づけられることとなった。

また、イオン交換樹脂を用いたヨウ素採取法もこの頃にいくつかの会社で研究が進み、その後、実機レベルで採用されている。

4-4 かん水ヨウ素への転換 ― 世界第1位への生産量の増加

このような中、ヨウ素の事業者も増えてくる。1966年になると、新潟県で日宝興発、日鉱コンサルタント株式会社の出資で日本ハロゲン化学株式会社(現 JX石油開発株式会社)が日本鉱業株式会社中条油業所のかん水を受け入れてヨウ素生産を開始(25)、1970年には帝国石油株式会社(現 国際石油開発帝石株式会社)がヨウ素事業に参入、1995年には株式会社東邦アーステックが新潟県にてヨウ素の生産を開始する(28)。また、宮崎県にも天然ガスかん水の鉱床があることは以前より知られていたが、1975年に伊勢化学工業が同県・佐土原地域でのヨウ素生産を開始している。

こうして、1990年代までに、千葉、新潟、宮崎の3地域、8社によるヨウ素供給体制が整うことになった。

結果として、日本のヨウ素生産は、天然ガス工業の発展、ヨウ素製造の技術革新、ヨウ素生産事業者の増加、ヨウ素の様々な用途への展開等に支えられ、戦後の20~30年の間に著しい伸びを示した(グラフ4)。

グラフ4:「通産省 化学工業統計」より

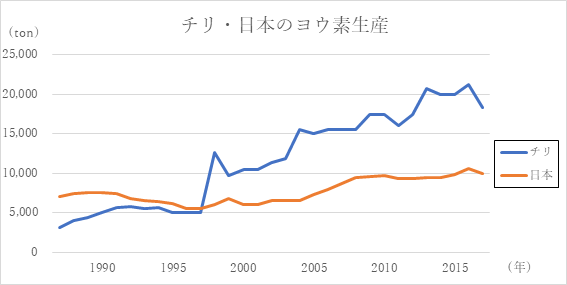

世界的には、19世紀半ばから始まったチリ硝石からのヨウ素生産が、20世紀に入ると全世界の市場の過半を占めるまでに発展していたが、かん水ヨウ素生産の活発化により、1967年には、日本の生産量がチリの生産量を超え、日本が世界一のヨウ素生産国になる。1位のポジションは、1997年まで、約30年の間続くこととなった。

4-5 かん水ヨウ素への転換 ― 日本発の技術開発

ブローアウト法は日本でその実用化が定着した技術であるが、日本が進んでいる技術を更に挙げるとすれば、一つはリサイクルである。但し、リサイクルと言っても末端商品から回収するわけではなく、ヨウ素を使うお客様の企業の中間工程から回収し、精製するというのがメインである(図1)。

図1:客先の工程から回収したものを再生する。(伊勢化学工業HPより作成)

例えば、X線造影剤を作る工程、偏光フィルムを作る工程、フッ素化合物合成をする工程からの回収は代表的なものである。 1960年頃から徐々に回収が始まり、次第に回収量は増加している。

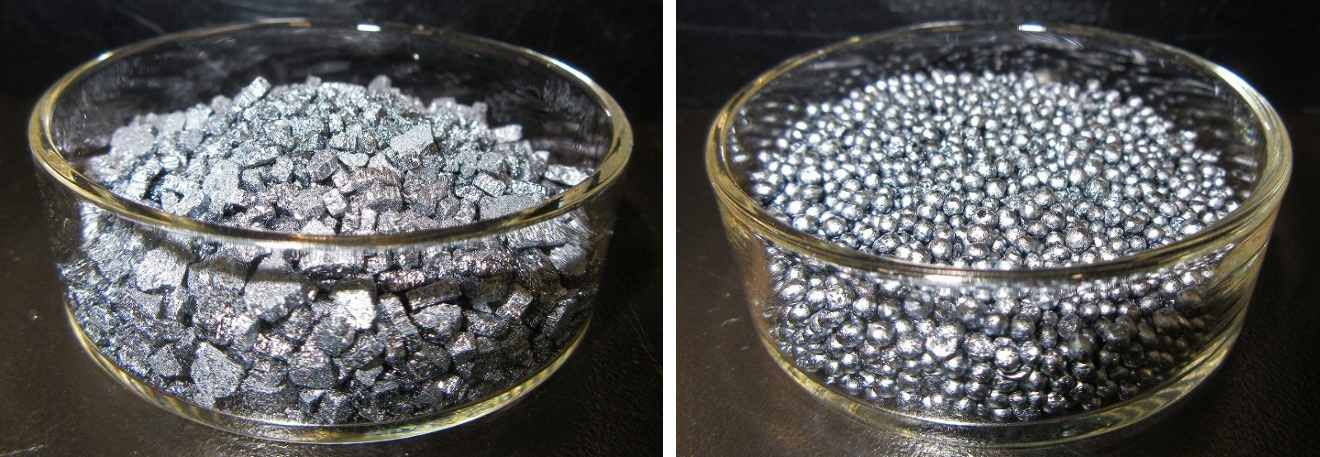

また、更にもう一つ日本発の技術を挙げるとすれば、球状のヨウ素である(1983年、特許公開)。ヨウ素の形状をそれまでのフレーク状から球状(プリル)にしたものが開発され、取り扱い易くなったことも、日本のヨウ素の高い技術レベルを示すものであった(写真4)。

写真4:左がフレーク状(薄片状)ヨウ素 右が球状ヨウ素

球形のため、粒子がお互いに固く着きにくく、着いたとしても一定の力をかければ簡単にバラバラになる。

[伊勢化学工業 提供]

4-6 かん水ヨウ素への転換 - 世界1位がチリに復活

しかし、1990年代になるとチリのメーカーとの強烈な価格競争となる。日本のヨウ素メーカーも苦しい時期を耐えねばならないこととなった。チリの硝石及びヨウ素資源は砂漠の表面から地下数メーターの範囲にある鉱物を露天掘りするようなやり方で採取され、その後の製品化への工程はもちろん必要であるが、設備投資の期間・金額がかん水ヨウ素より比較的に短期間・少額であったことから、増産対応が取りやすく、その結果として歴史的に価格競争に陥ることが多かった。

そして、このような中、1998年、チリが世界一の生産国の立場に復活する(グラフ5)。

グラフ5:米国地質調査所データより

5-1 ヨウ素の用途の変遷 - 様々な分野に拡大

ある程度の変動はあるにしても、長期的にはヨウ素の世界的な需要はコンスタントに伸びている。第二次世界大戦前のヨウ素需要が医薬品・殺菌剤としての使用が中心であったのに対し、この数十年は、X線造影剤、偏光フィルム、触媒、医薬品、食塩添加物、飼料添加物、安定剤等、多岐にわたっている。このことが、ここ数十年世界平均年率約3%の成長をもたらしているとも言える。現在日本で生産されるヨウ素の約40%、過去には80%あまりが輸出されて海外で使用されていたことにも鑑み、日本のみならず、世界の動きもたどりながら、用途の変遷を考察してみたい。

5-2 ヨウ素の用途の変遷 - 殺菌・消毒剤

1811年に発見され、1813年に学術論文が出て、その翌年に元素名を与えられたヨウ素は、1820年には薬学的な性質が知られるようになった。スイス、ジュネーブの医師Coindetが、ヨウ化カリウムとヨウ素のアルコール溶液、すなわちヨードチンキを作り、体内のヨウ素の不足によって起こる甲状腺腫の治療に使った。しかし、内服薬として使用した際の胃への刺激性が強く、治療法としては広まらなかった(5)。ただ、ヨードチンキそのものは、殺菌・消毒剤の形で普及していった。1830年ごろにフランス人の医師Lugolが、甲状腺腫だけでなく外傷用の殺菌剤としても使い始めたようで、その後、この殺菌剤・消毒剤用途が主流となっていく。日本でも、明治・大正・昭和半ばあたりまでは、創傷や手術時の殺菌・消毒剤と言えばヨードチンキであった(写真5)。

写真5:戦前のヨードチンキのガラス容器[右]とその外筒(木製)[中、左]

木製の外筒の上面にヨード丁幾(チンキ)の記載がある。

[ヨウ素学会 蔵]

また、ヨードチンキは人だけでなく、動物の治療にも使われており、写真6、7、8,9は、軍馬の携行治療薬に用いられたとおぼしき、ヨードチンキのアンプルセットである。

写真6:アンプル10本入りの箱。[ヨウ素学会 蔵]

「管入ヨーチン」「陸軍獣医資材本部」の表示がある。

写真7:箱を開いたところ。ガーゼ付きのアンプルが10個入っている。

写真8:箱のふたの裏に書かれている、使用法の説明。

ガーゼの上からアンプルの先端を砕いて、ガーゼをヨードチンキで湿らせ、患部に塗布するよう、記載されている。

写真9:アンプル、”ヨードチンキ2.0 cc”入り、と表示。

戦後の1949年、ポリビニルピロリドン(PVP)にヨウ素を溶かしたポピドンヨードが医療用の消毒・殺菌剤として登場して来る(29)。ヨードチンキの刺激性が大きく緩和され、当該用途のヨウ素系薬品の主力となる。うがい薬としてポピュラーなイソジン液が一般に良く知られているものだが、手術時の消毒用にも多用されている。

ヨウ素、界面活性剤、PVPからなる消毒剤がヨードホールである。食品工業、農業、水産、環境用等として広い範囲で消毒・殺菌剤としての機能を果たしている。

5-3 ヨウ素の用途の変遷 ― 万能医薬

ヨウ素の持つ殺菌・消毒力はヨードチンキ等として、次第に世界中に広まったわけだが、19世紀半ば頃から、20世紀半ば頃まで、今よりかなり広汎に万能医薬的に様々な病気の治療薬として使われたれた時期があったようである。例えば、トルストイのアンナ・カレーニナには、肺結核にかかった男性がヨウ素吸引をする場面が出て来る(30)。

大正半ば過ぎ頃、日本でも諸々の病気の特効薬的な人気が高まった。1921年(大正10年)に相次いでヨウ素の効能についての解説書が出版されている。但し、これらは公的機関によるものではなく、民間の医師により書かれたもので、今見ると思い入れが強すぎるものも多い。

例えば、1921年4月に発行された「牧野沃度之説明」(31)には、結核、肋膜炎、喘息、肺炎、流行性感冒、梅毒、淋病、糖尿病、等々への使用法と効果が事細かに述べられている。同年、11月に発行された「沃度療法ニ就テ」(32)という書も、「牧野沃度之説明」よりも効能をやや限定的にとらえながらも、同様の記載をしている。

因みに、これらの本には、沃度製剤の例として、静脈注射用液、内服用液、整腸球、消炎軟膏、火傷軟膏、などがあげられている。一般に注射液、内服用液の主成分はヨウ化カリウムだったようである。

写真10は、リウマチ等への薬、写真11は梅毒、淋病等への薬として売られていた例である。

写真10:戦前に発売されていたヨウ素の錠剤の袋。「急性慢性リウマチス即治薬」との記載がある。(本舗富士谷文蔵にて販売)[ヨウ素学会 蔵]

写真11:ハガキ形式の広告。上部に、「ばい毒、淋疾、熱さまし」に効く、というような趣旨の記載がある。(原三盆堂薬局にて作成)[ヨウ素学会 蔵]

写真12、13は、補血強壮剤として藤澤友吉商店から発売されたブルトーゼ(商品名)の1ダース用の木箱と広告である。何種類かあるブルトーゼのうちの一つがヨードブルトーゼで、その成分については「鐵蛋白酸ナトリウム溶液中にヨードを有機的に結合せしめたる理想的沃度鐵剤にして有機性鐵及びヨード各0.3%を含有し腺病質疾患に特効ある補血強壮増進剤なり」との記載がある。

写真12(左側):ヨードブルトーゼ1ダース木箱 [ヨウ素学会 蔵]

写真13(右側):ブルトーゼ広告 [東京大学総合研究博物館学術標本デジタル・アーカイブより]

5-4 ヨウ素の用途の変遷 - X線造影剤

日本放射線技術史(33)によれば、X線造影剤の歴史は結構古く、1895年のX線発見直後の1896年、イタリアで死体に石膏剤を注入して血管を撮影したと言われている。

造影剤の基本的な原理は、X線を吸収して体内の血管や器官等の像を映し出すということであるが、生体への造影剤の開発は副作用との戦いの歴史でもある。初めの頃に試みられたのは消化管系への造影剤で、時期は1900年と言われる。ビスマス等様々なものがトライされたようだが中毒の危険性が常に付きまとった。1913年、Krauseの処方による硫酸バリウムが、安定した化合物で大量に使用しても中毒を起こす危険性も少なく、しかも安価であるということで現在に至るまで使用されている。

消化管系に続いて早くから試みられたのが、泌尿器系の造影剤である。1905年、LichtenbergとVolkerがコルラルゴールおよびピエロン(沃化コロイド銀)の溶液を用いて腎盂の造影を行っている。ここでヨウ素が登場したわけだが、コントラストの良い画像が得られたという。しかし、溶液の注入圧の高さ、不良薬品による中毒の危険等から、細心の注意が必要だったとされる。

1920年代前半、Sicardがリピオドール(ヨウ素とケシ油の混合物)で、脊髄腔造影に成功した。その後、リピオドールは、脳室造影、子宮、卵管、気管支造影にも使用された。1931年には、日本でも第一製薬株式会社がヨード化油を市販した。

上記の油性造影剤と並行し、静脈注射で注入することが出来る水溶性造影剤の開発も進み、Swickがヨードピリドンナトリウムにより排泄性尿路造影を初めて行った。

1930年、東大の杉井はヨードピリジン系の造影剤の合成法を発表し、これはその後、「スギウロン」の名称で第一製薬から発売されている。

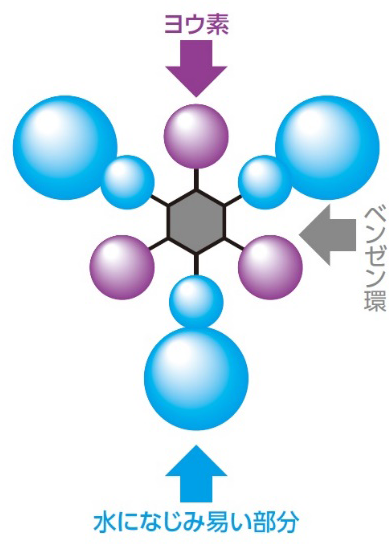

戦後の1950年代に、それまでの1個ないし2個のヨウ素でなく、3個のヨウ素とベンゼン環を結び付けたトリヨード化合物が開発され、以後これが主流となる。分子中のヨウ素含量が増えたことにより、造影能が高まった。ただ、この世代のX線造影剤の最大の欠点はイオン解離による高浸透圧であり、これが副作用の大きな要因となっていた。

現在では、非イオン性の造影剤が開発され、低浸透圧での造影が出来ることとなった。

(図2、図3)。これにより、造影剤の副作用は大幅に低減されたが、その安全性の証明には日本での調査研究が重要な役割を果たしたとされている。イオン性造影剤から非イオン性造影剤の移行期に放射線科医の有志により造影剤副作用調査委員会が作られ、イオン性造影剤・非イオン性造影剤、それぞれ17万症例のデータの収集分析が行われた。このことは国際的にも高く評価されたという(34)。

図2:ベンゼン環の中に3個のヨウ素が入り、造影能が高まった。

また水酸基等を持ち水になじみやすい非イオン性の側鎖が導入され、浸透圧が低くなった(5)。

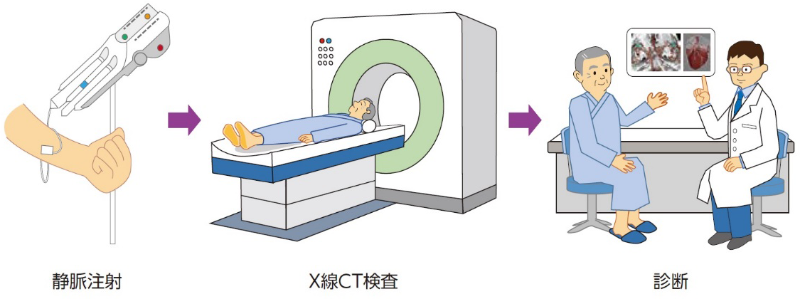

図3:X線造影剤の使い方

一般には静脈注射で注入し、X線CT装置で画像を撮り、それにより診断する。

心臓、脳、腎臓、肝臓などの血管の検査に使われる。

尚、現在、造影はX線、MRI、超音波などにより、それぞれの特性を生かして行われている。このうち、造影剤としてヨウ素が使われるのはX線によるものだけであるが、それでも使用する人の数は、年々着実に増えている。ヨウ素の世界需要の20%以上は造影剤用途である。ただ、造影剤の現在の生産国は、欧米の国々と中国に限られており、日本では製造されていない。

5-5 ヨウ素の用途の変遷 ― 甲状腺障害治療薬及び甲状腺障害予防用ヨウ素添加塩

既述の通り、ヨウ素の薬としての使用の端緒は甲状腺腫治療ということであったものの、甲状腺の障害の治療薬としては広まらなかったが、20世紀になると、ヨウ化カリウムやヨウ素酸カリウムが、甲状腺腫やクレチン症の治療に広く使われるようになった(5)。

図4:[海宝龍夫氏 提供]

ヨウ素の不足は、甲状腺の肥大や甲状腺腫を引き起こす。

また甲状腺腫の予防にヨウ素添加塩を用いることは、1831年フランスの化学者Boussingaultが初めて提案し、1916~1921年頃には米国の病理医MarineとKimballの観察成果により、国レベルで甲状腺腫予防のために食塩にヨウ素を添加することとなった(35)。

製品として最初にこのようなヨウ素添加塩が出たのは、1924年の米国であったが、今では、米国、ヨーロッパ、内陸国やヨウ素成分が地表から流れ出てしまっていくような地域等で、ヨウ化カリウム、ヨウ素酸カリウム、ヨウ化ナトリウム等の添加された食卓塩が発売されている(図5)。

図5:ヨウ素入り食卓塩のイメージ。

内容量700g程度の缶入りが多い。

しかし、地域によっては、ヨウ素欠乏症が存在するところはまだまだあり、1986年、International Council for Control of Iodine Deficiency Disorders[ICCIDD](ヨード欠乏症国際対策機構)が設立され、WHO、UNICEFなどと協力してヨウ素欠乏症を撲滅する活動が進めれてきた。達成の域にはまだ到達していないが、日本でも公益財団法人成長科学協会が中心になって、日本としての支援に取り組んでいる(36)。

1997年以降、これらの動きを支えるべく、主要生産地の千葉県や新潟県の企業、自治体等が共同して、ヨウ素欠乏症の目立つ国へのヨウ素の供出・寄付を行ってきている(写真14)。

写真14:マダガスカル共和国へのヨウ素(ヨウ素酸カリウム)贈呈式

2018年10月29日 千葉県庁にて

5-6 ヨウ素の用途の変遷 - 写真フィルム材料

フィルムの感光材料として、ハロゲン化銀が使われている。1830年代のフランスでの使用が最初と言われている。デジタルカメラが主流になる前は、安定的な需要があった商品である。具体的には、フィルムの表面にヨウ化銀や臭化銀の結晶を含むゲルを塗布することで、感光材としての機能を持たせた。ヨウ化銀は高感度化に有利であるとされている。今ではヨウ素の使用先としてはマイナーな存在となっているが、感光材料の技術にはヨウ素も絡んで発展して来た歴史がある。

5-7 ヨウ素の用途の変遷 - ハロゲンライト

白熱電球を高温で点灯させると高い照度が得られ、小型化もできる。しかし単純な高温化はタングステンのフィラメントの寿命を短くしてしまうが、電球内に不活性ガスと微量のヨウ素等のハロゲンを注入することで長寿命が得られる。

1960年頃から使われ、自動車の前照灯、滑走路の照明、家庭のダウンライト、写真用のライト(写真15)などに活躍してきている。

但し、現在では省エネ効果の大きいLEDの登場がライバルとなりつつある。

写真15:初期の頃のカメラのストロボ用ハロゲンライト [ヨウ素学会 蔵]

5-8 ヨウ素の用途の変遷 - 触媒

ヨウ素の反応性の良さが生きる役割の一つが触媒である。

この用途での使用の歴史は古いようだが、比較的新しいヨウ素の大量使用の例をあげれば、例えば、1960年頃から出始めた水や油をはじくコーティング剤(撥水・撥油剤)にはフッ素ポリマーを使うが、このような性能を出すフッ素ポリマーは、ヨウ素を使った一連の反応(テロメリゼーション)により作られる。最終製品であるポリマーの中にはヨウ素は残らないので、やはり触媒的な機能を果たしていることになる。また、1970年頃より、工業的に酢酸を作る際には、ヨウ素とイリジウムを組み合わせた触媒を使うようになった。これにより、それまでより気圧も温度も低い条件で効率的に酢酸が製造できるようになった。

5-9 ヨウ素の用途の変遷 ― 偏光フィルム

ある振動方向の光のみを通し、他を吸収するという偏光現象は17世紀末に発見されたとされているが、工業的に偏光フィルムを作る技術が開発されたのは1920年から1940年頃にかけての米国であると言われている。すなわち、PVA(ポリビニールアルコール)の薄いフィルムにヨウ素を吸着させ、引き伸ばすことによって、高い偏光性を持たせることに成功している。この時ほぼ同時に、ヨウ素を使用せず、染料を使用するものも開発され、それぞれに発展してきているが、現在、TVやスマートフォンのように高偏光度、高透過率が求められる分野では、ヨウ素を使った偏光フィルムが主流である。

偏光フィルムが液晶表示装置(LCD)に使われるようになった時期は、1960年頃とされるが、時計や各種の計器の表示装置に拡がり、その後、TV、スマートフォン等にも使われるようになった(図6)。

LCDが発達する1980年から2000年頃にかけては、日本が電子工業の先頭を切っていたこともあり、偏光フィルムの性能向上には日本の化学・電子関係各社の研究が大きく貢献している。

今はヨウ素需要の約10%強が偏光フィルム向けである。

図6:TV、スマートフォン、PC等の画面の液晶表示装置には偏光フィルムが使われている。

5-10 ヨウ素の用途の変遷 ― 安定ヨウ素剤

原子力災害時に“放射性ヨウ素「ヨウ素131(原子量131)」”が拡散し、それがそのまま体内に取り込まれると甲状腺に蓄積し、内部被曝を起こすこととなる。これを予防するため、発災後速やかに放射性を持たない通常のヨウ素(安定ヨウ素 原子量127)を含有したヨウ素製剤(写真16)を投与することにより甲状腺内のヨウ素が概ね飽和状態になり、放射性ヨウ素の甲状腺への蓄積が抑制され、その大部分をそのまま体外に排出させることが出来る。

写真16:安定ヨウ素製剤(37)

このような緊急防護措置としての安定ヨウ素剤の投与は1960年代から論文に記述があり、その後チェルノブイリ原発事故を受け、世界保健機関(WHO)でもガイドラインを策定し、日本でも運用ルールが定められている。

5-11 ヨウ素の用途の変遷 - 放射性ヨウ素の医学的利用

放射性を持ったヨウ素を積極的に医学的に利用した薬品も登場し、日本においても1960年頃から使われるようになる。放射性を持たない通常のヨウ素(安定ヨウ素 原子量127)の同位体[注1]の放射性ヨウ素がそのような薬品に使われている。具体的には、ヨウ素123(原子量123)、ヨウ素125(原子量125)、ヨウ素131(原子量131)等である。

ヨウ素123は医療用放射性ヨウ素の中では半減期[注2]が短く(13.2時間)、手頃な放射線エネルギーをもっているので診断に適している。具体的には、放出する放射線によって画像を得る際などに用いられる。これらの中には脳の血流を画像化すると血流低下像が得られるものがあり、レビー小体型認知症やパーキンソン病の診断に使われている。

ヨウ素125は半減期が長く(59.4日)、弱い放射線エネルギーを一定程度継続的に放出する。例えば前立腺がんの治療にはヨウ素125を封入したカプセルを病巣に刺し入れることが行われる。これにより、その放出する放射線でガン細胞を焼くのである。

ヨウ素131は半減期が中程度(8日)で、診断にも治療にも利用されている。ヨウ素131を含んだヨウ化ナトリウムは最も早くから治療用途が見いだされた放射性医薬品であり、甲状腺機能亢進症や甲状腺腫の治療に経口投与で用いられる(38)。

[注1]同位体:原子核の陽子数は同じだが、中性子数の違いのために質量数が異なるもの

[注2]半減期:放射性元素が崩壊により半分に減るまでの期間

5-12 ヨウ素の用途の変遷 - ノーベル賞とヨウ素

2000年に白川英樹博士が導電性ポリマーの発明でノーベル賞を取られた。

これは、ポリアセチレンにヨウ素を極くわずか添加すると電気が通るようになるという内容だったが、この原理はスマ―トフォンのタッチパネルなどに使う導電性ポリマーの開発につながり、我々の生活に大きな影響を与えている。

また、クロスカップリング反応と呼ばれる種類の違う二つの分子をつなぎ合わせる反応にも、ヨウ素が活躍している。2010年、鈴木章博士、根岸英一博士らがこのクロスカップリング反応の開発でノーベル賞を取られた。この時の主役としての触媒はパラジウムであったが、その反応の前工程でヨウ素が使われている。

6.おわりに

これからの需要という面では、ヨウ素の「分子をつなぐ機能(クロスカップリング)」、「ポリマーを作る機能(重合制御剤)」、「太陽電池の材料としての機能(ペロブスカイト結晶として)」などが期待されている。

歴史上、ヨウ素は殺菌・消毒剤から大きく活躍の範囲を拡げ、今日に至るまで様々な用途に使われて来た。最早ほぼ使命を終えた用途がある一方で、その反応性の良さから、新しい活用の可能性も出て来ている。今後も様々な場面で役立って行くことだろう。

7.年表

(斜体の青字は海外での出来事)

| 1811年 | フランスでのヨウ素の発見。 |

| 1820年頃 | スイスの医師、Coindet がヨウ素のアルコール溶液である(ヨードチンキ)を甲状腺の治療に用いる。 |

| 1830年頃 | フランスの医師、Lugol が外傷用の殺菌剤として使い始める。 |

| 1830年代 | フランスでフィルムの感光材料としてヨウ化銀が使われ始める。 |

| 1842年(天保13年) | ヨウ素が長崎で輸入され始める。 |

| 1846年(弘化3年) | 日本人による初のヨウ素抽出の成功。 |

| 1857年頃(安政4年頃) | 福沢諭吉も大阪適塾にてヨウ素の抽出を試みる。 |

| 1861年(文久元年) | 幕府の製薬所でのヨウ素化合物の製造。 |

| 1862年 | インドネシア、ジャワ島で油田かん水に多量のヨウ素が含まれていることが知られる。 |

| 1868年 | チリで硝石の副産物としてのヨウ素の輸出が始まる。 |

| 1873~1874年頃(明治6~7年頃) | 北海道でのヨウ素製造の試み。 |

| 1877年(明治10年) | 明治政府による毒物劇物取扱規則制定(ヨウ素も含まれる)。 |

| 1884年(明治17年) | 三重県でのヨウ素製造の試み。 |

| 1887年(明治20年) | 東京にて加瀬忠次郎が沃度製造所を設立。 (日本での本格的ヨウ素事業のスタート) |

| 1888年(明治21年) | 鈴木家(現 味の素株式会社 創業家)が神奈川県でヨウ素製造を開始。 |

| 1890年(明治23年) | 大阪道修町にて武田長兵衛、田辺五兵衛、塩野義三郎が廣業舎を設立。ヨウ素製造開始。 |

| 1893年(明治26年) | 東京にて棚橋寅五郎がヨウ化カリウム製造法の特許を取得。 麻布沃硝合資会社を設立、ヨウ素製造を開始。 |

| 1901年(明治44年) | 森矗昶(現 昭和電工株式会社創始者)、池平粗製沃度製造工場に見習いに出る。 |

| 1904~1905年(明治37~38年) | 日露戦争。消毒・殺菌剤としてのヨウ素と、併産品で火薬原料となる塩化カリウム等の需要増大。ヨウ素事業が大きく発展。 |

| 1905年 | ヨーロッパでヨウ素を用いたX線造影剤が登場。 |

| 1907年(明治40年) | 加瀬忠次郎、棚橋寅五郎、鈴木三郎助が合同して日本化学工業株式会社を設立。 |

| 1908年(明治41年) | 森矗昶、総房水産株式会社を設立。 |

| 1912年(明治45年) | 石原圓吉が中心となって三重沃度製造株式会社を設立。 |

| 1919年(大正8年) | 日本のヨウ素生産量、253トンを記録。 (第二次世界大戦までの期間で最大) |

| 1924年 | 米国にて甲状腺障害予防用ヨウ素添加塩の販売開始。 |

| 1926年(昭和元年) | 森矗昶、日本沃度株式会社(現 昭和電工)を設立。 |

| 1927年(昭和2年) | 伊勢沃度工場(現 伊勢化学工業株式会社)創業。 |

| 1928年 | 米国で、かん水を原料としたヨウ素工場が建設される。 |

| 1934年(昭和9年) | 三笠商会(現 株式会社合同資源)がヨウ素工場を千葉県夷隅郡に建設。 (日本における天然ガスかん水を用いたヨウ素事業の始まり) |

| 1938年(昭和13年) | 天然瓦斯化学工業株式会社(現 関東天然瓦斯開発株式会社)が千葉県茂原市にヨウ素工場を建設。 |

| 1939年(昭和14年) | 日宝化学工業株式会社(現 日宝化学株式会社)が千葉県夷隅郡にヨウ素工場を建設。 |

| 1940年(昭和15年) | 日本鹹水工業研究所(現 日本天然ガス株式会社)が千葉県関村にてヨウ素生産開始。 |

| 1920~1940年頃 | 米国にてヨウ素を用いた偏光フィルムの開発が進む。 |

| 1949年(昭和24年) | 伊勢化学工業、生産拠点を三重県から千葉県に移す決断をする。 |

| 1950年頃(昭和25年頃) | 日本における海藻ヨウ素の生産の終了。 |

| 1952年(昭和27年) | かん水ヨウ素の大量生産に向けて、いくつかのヨウ素製造会社でブローアウト法のトライが始まる。 |

| 1960年頃(昭和35年頃) | 触媒としてのヨウ素の工業的大量使用の始まりと、ヨウ素のリサイクルのスタート。 安定ヨウ素剤(原子力災害時の内部被曝予防薬)の投与についての研究の始まり。 放射性ヨウ素を使用した医薬品の使用開始。 |

| 1961年(昭和36年) | 伊勢化学工業がブローアウト法の本格採用に踏み切る。 |

| 1966年(昭和41年) | 日本ハロゲン株式会社(現 JX石油開発株式会社)が新潟県にてヨウ素生産を開始。 |

| 1967年(昭和42年) | 日本のヨウ素生産量がチリを抜いて世界一になる。 |

| 1970年(昭和45年) | 帝国石油株式会社(現 国際石油開発帝石株式会社)がヨウ素事業に参入。 |

| 1975年(昭和50年) | 伊勢化学工業が宮崎県にてヨウ素生産を開始。 |

| 1983年(昭和58年) | 球状ヨウ素の開発。 |

| 1995年(平成7年) | 株式会社東邦アーステックが新潟県にてヨウ素生産を開始。 |

| 1998年(平成10年) | 日本のヨウ素生産量がチリに抜かれて世界第2位に戻る。 |

| 2000年(平成12年) | 導電性ポリマーの発明で白川英樹博士らがノーベル賞を受賞。 (ヨウ素の添加がポリマーに導電性をもたせる決め手となった) |

| 2010年(平成22年) | クロスカップリング反応の開発で、鈴木章博士、根岸英一博士らがノーベル賞受賞。 (反応の前工程でヨウ素が使用されている) |

8.あとがき

本稿の作成にあたっては、日本ヨウ素工業会各社等から社史や資料の提供を受けるなど、多数の方々から多くの協力を得ました。ヨウ素学会会長の加納博文氏、同会理事事業委員長の海宝龍夫氏、特別会員の佐久間昭氏、成長科学協会の布施養善氏からは、草稿段階で貴重な助言を多々頂戴しました。また、歴史的な書面や物件の収集・調査に関してはヨウ素学会会員の鈴木秀典氏、浅倉聡氏に非常なご努力を頂き、同会事務局長の齋藤一彦氏からは諸々の事務手続きに多大の支援を頂きました。ここに、皆様に改めて感謝申し上げる次第です。

2020年3月

ヨウ素学会会員 藤野 隆

9.参考文献

- 米田該典編 「大阪とくすり」 大阪大学出版会 2002 P.28

- 宇田川榕庵(うだがわようあん)「舎密開宗」外編巻一 1847

[外編巻一の追記部分に当該の記述がある] - 「各府縣重要商品調査報告」 農商務省商務局 1912 P.113

- 福沢諭吉 「福翁自伝」 1899年 [塩酸製造の実験の項の後段に記載]

- 海宝龍夫 「トコトンやさしいヨウ素の本」 2015 P.14, 28, 113

- 伊東 榮 「伊東玄朴伝」 1916 P.57

- 平井立夫 編纂 「薬業50年史」 1927 P.23~25

- 「明治工業史 化学篇」 日本工学會 1925 P.1012~1013

- 高橋六郎 「北海道に於ける沃度及び塩化加里製造に関する調査」

小樽高等商業学校 1918 P.3 - 阪本 清 「三重縣沃度製造業の歴史」

水産研究誌第7巻 水産交友会 1912 P.12 - 布施養善他「日本でのヨウ素製造の創始者について」

ヨウ素学会 会報 第21号 2018 P.96 - 石原佳樹 「三重県志摩地方における明治期のヨード産業」

海と人間?海の博物館・年報?(通号29) 2006 P.58 - 相川銀次郎、岡村金太郎 「水産工藝沃度製造新書」 1892

- 高松豊吉、丹波敬三、田原良純 編纂 「化学工業全書第1冊」 1904 P.6~7

- 「味をたがやす ―味の素八十年史―」 1990 P.45

- 「昭和電工五十年史」 1977 P.7

- 「図解化学工業」科学知識普及会 1929 P.51

- 「三重県薬業史」 1940 P.220

- 「工場統計表」(農商務省、商工省による統計調査)

- Armin Lauterbach, SQM S.A., Chile ”Production Technology of Iodine in Chile” ヨウ素利用研究会 会報 No.2 1999 P.29

- 石川鐵彌 「我国に於ける新興沃度工業」「我国に於ける新興沃度工業」 日本化學會誌 63(2) 1942 P.165

- 砂川 茂 「化学史研究Vol.24 」1997 P.25

- 「地下資源と共に生きる(合同資源産業株式会社75年史)」2009 P.205,212

- 「五十年の歩み」-関東天然瓦斯開発株式会社・大多喜天然瓦斯株式会社50年史- 1981 P.340,356

- 「日宝化学50年の歩み」1998 P.21, P65~67

- 「五十年のあゆみ」日本天然瓦斯興業株式会社 1990 P.34,55

- 井沢正一、山口孝彦 「臭素工業の歴史と今後の動向」化学工学 第36巻 第6号 1972 P.40~41

- 「創業50年史」株式会社東邦アーステック 2007 P.155

- 籏崎由紀 「ヨウ素利用の歴史―ヨウ素系殺菌・消毒剤の歴史―」化学史研究 第27巻 第4号 2000 P6

- レフ・トルストイ 「アンナ・カレーニナ」第5編/第20章 1877

- 牧野民蔵「牧野沃度之説明」 私立大日本牧野沃度研究所関西支部 1921

- 林 熊夫 「沃度療法二就イテ」 帝国沃度研究所 1921

- 「日本放射線技術史」 公益社団法人日本放射線技術学会編 1989 P.208~P217, P.349~355

- 山口昂一 「X線造影剤の進歩と安全性」ヨウ素利用研究会会報No.2 1999 P21~24

- 布施養善「ヨウ素の生理作用と甲状腺疾患 日本人のヨウ素摂取量」食と医療 Vol.7 2018 P.76

- 入江 實「ヨード欠乏症」ヨウ素利用研究会 会報No.3 2000 P.13~16

- 「ヨウ素学会 SIS Letters No.15」 2014 但し、Lettersに掲載時の写真を最新のものに置き換えた。

- 白神宜史 「ヨウ素と放射性ヨウ素:その医学的利用と原発事故」ヨウ素学会会報第14号 2011 P.14~17

また、図2、3、5、6については、「日本にたくさんある資源って何だろう? それはヨウ素」(ヨウ素学会)より転載した。

- 1.はじめに

- 2-1 日本のヨウ素の黎明期 ― 江戸時代

- 2-2 日本のヨウ素の黎明期 ― 明治維新を経て20世紀初頭へ

- 3-1 ヨウ素事業の発展期 ― 戦争による好況

- 3-2 ヨウ素事業の発展期 ― 日露戦争後の業界再編

- 3-3 ヨウ素事業の発展期 ― 副産物の塩の専売制度の関与

- 3-4 ヨウ素事業の発展期 ― 第一次世界大戦のインパクト

- 3-5 ヨウ素事業の発展期 - 業界の苦難と第二次世界大戦に際しての増産

- 4-1 かん水ヨウ素への転換 - 海藻以外からのヨウ素生産の歴史

- 4-2 かん水ヨウ素への転換 - 千葉での展開

- 4-3 かん水ヨウ素への転換 - 天然ガス工業の発展と製法の革新

- 4-4 かん水ヨウ素への転換 ― 世界第1位への生産量の増加

- 4-5 かん水ヨウ素への転換 ― 日本発の技術開発

- 4-6 かん水ヨウ素への転換 - 世界1位がチリに復活

- 5-1 ヨウ素の用途の変遷 - 様々な分野に拡大

- 5-2 ヨウ素の用途の変遷 - 殺菌・消毒剤

- 5-3 ヨウ素の用途の変遷 ― 万能医薬

- 5-4 ヨウ素の用途の変遷 - X線造影剤

- 5-5 ヨウ素の用途の変遷 ― 甲状腺障害治療薬及び甲状腺障害予防用ヨウ素添加塩

- 5-6 ヨウ素の用途の変遷 - 写真フィルム材料

- 5-7 ヨウ素の用途の変遷 - ハロゲンライト

- 5-8 ヨウ素の用途の変遷 - 触媒

- 5-9 ヨウ素の用途の変遷 ― 偏光フィルム

- 5-10 ヨウ素の用途の変遷 ― 安定ヨウ素剤

- 5-11 ヨウ素の用途の変遷 - 放射性ヨウ素の医学的利用

- 5-12 ヨウ素の用途の変遷 - ノーベル賞とヨウ素

- 6.おわりに

- 7.年表

- 8.あとがき

- 9.参考文献

![海藻を採取・乾燥させる様子[図解化学工業 (17)]より](/wp/wp-content/themes/sis/history/images/history_pic03.png)

![写真5:戦前のヨードチンキのガラス容器[右]とその外筒(木製)](/wp/wp-content/themes/sis/history/images/history_pic11.png)

![写真6:アンプル10本入りの箱。[ヨウ素学会 蔵]](/wp/wp-content/themes/sis/history/images/history_pic12.png)

![写真13(右側):ブルトーゼ広告 [東京大学総合研究博物館学術標本デジタル・アーカイブより]](/wp/wp-content/themes/sis/history/images/history_pic25.png)

![図4:[海宝龍夫氏 提供]](/wp/wp-content/themes/sis/history/images/history_pic18.png)